Абдрахманов Я.З., Абдрахманова Т.Ф., Мотин Ф.Г., Огородова Е.А., Огородов Н.С.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

ВВЕДЕНИЕ

О важности знать историю своей семьи отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Потребность узнать свое происхождение, свой род, историю своей семьи - свойственна всем людям. Такое знание необходимо для того, чтобы каждый гражданин России осознал свои корни, свою причастность к истории нашей великой Родины».

История любой семьи заслуживает достойного изучения и уважения. Невозможно быть патриотом своей родины, не зная, как наши прадеды любили и защищали ее. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа и затронула каждую семью в нашей стране, оставила незабываемый отпечаток в истории каждой семьи. «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! Какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните», - написал известный поэт Роберт Рождественский.

Особое значение этот призыв имеет в настоящее время. По стране сейчас идут мероприятия к юбилейному празднику Победы. 17 февраля 2025 года, в «золотом зале» Доме Советов состоялась торжественная церемонии, на которой губернатор Оренбургской области Д.В. Паслер вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны. Денис Владимирович, обращаясь к ветеранам, отметил: «Для меня большая честь быть сегодня с вами. От себя лично и от всех оренбуржцев поздравляю вас с наступающим, важным для каждого жителя нашей страны праздником – 80-летием Великой Победы. Вы для нас пример – как надо любить свою Родину, ответственно относиться к делу, за которое взялся. Как жить во благо следующих поколений и новой истории нашей свободной и независимой страны». [1-1]

Губернатор области Д.В. Паслер на торжественной церемонии

17 февраля 2025 года награждает медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» участника войны Абдрахманова Якова Захаровича

Глава региона подчеркнул, что каждая семья знает и чтит своих героев. Благодаря этому историческая правда о событиях Великой Отечественной войны будет жить, несмотря на все попытки ее исказить.

Среди награжденных мой прадедушка - ветеран Великой Отечественной войны Абдрахманов Яков Захарович, о нем я расскажу далее. В эти дни произошло еще одно знаковое событие для нашей семьи - по ходатайству государственных органов и общественных организаций мой прадедушка приглашен к участию в торжественном Параде Победы на Красной площади Москвы 9 мая 2025 года. Я горжусь признанием заслуг моего прадедушки и мысленно пройду с ним в колонне победителей.

Говоря о героических подвигах народа во время войны, я хочу рассказать о трудовых подвигах нашей семьи.

Данная исследовательская работа выполнена на основе воспоминаний прадедушки Абдрахманова Якова Захаровича, дедушки Абдрахманова Александра Яковлевича и бабушки Абдрахмановой Надежды Николаевны о представителях старшего поколения рода, тружениках тыла.

В истории страны, как в зеркале, отражаются судьбы ее людей. Чем больше узнаешь, тем лучше понимаешь значение крупных исторических событий. Картина жизни страны становится более достоверной, яркой, когда о ней рассказывают близкие и родные тебе люди, те, кому ты доверяешь.

Дружба народов СССР явилась одним из важнейших факторов прочности и силы государства, благодаря которым мы выстояли и победили в тяжелейшей войне. И память о боевом братстве как одном из истоков Великой Победы в Отечественной войне, и страшный опыт теперь уже далекой войны говорят о том, что мы действительно непобедимы, пока народы нашей страны живут в мире, согласии и уважении друг к другу, пока помнят и чтут имена героев – общих для всей страны, как и та Победа 1945 года.

НАША СЕМЬЯ НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Великая Отечественная война открыла страшную страницу в судьбах людей и в жизни каждой семьи нашей Родины. Как известно, победу ковали не только солдаты, воевавшие на фронте, но и мирные люди: старики, женщины, дети, и труд в тылу был источником победы на фронте. Советские люди разных национальностей внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией. Дружба народов нашей страны явилась одним из важнейших факторов прочности и силы государства, благодаря которым мы выстояли и победили в тяжелейшей войне. И память о боевом братстве как одном из истоков Великой Победы в Отечественной войне, и страшный опыт теперь уже далекой войны говорят о том, что мы действительно непобедимы, пока народы нашей страны живут в мире, согласии и уважении друг к другу, пока помнят и чтут имена героев – общих для всей страны, как и та Победа 1945 года. Наша семья многонациональна. Среди моих близких и дальних родных русские, казахи, чуваши. Поэтому мы говорим с гордостью: «Одна на всех Победа».

Я часто беседую со своим прадедушкой, он- казах, а зовут его по- русски Яков Захарович. О нем я упоминала выше. Он, что называется из первых уст, рассказывает о труде в тылу. За плечами прадедушки – трудная, но интересная жизнь, насыщенная творчеством, энтузиазмом, героикой времени, достойная не только исследовательской работы, но и целой книги. Я счастлива, что много лет знаю этого человека. Его сын, а мой дедушка Александр Яковлевич, дополняет рассказ ветерана. О своих родителях- ветеранах Великой Отечественной войны,- полно и интересно рассказывает моя бабушка Надежда Николаевна. Из семейных историй, воспоминаний, военных документов и бережно сохраненных фотографий я узнала, что наша семья внесла достойный вклад и своим трудом приближала Победу в тылу.

Прадедушка Абдрахманов Яков Захарович родился 11 сентября 1930 года в казахстанском городе Кзыл-Орде. В два года остался без отца. Мальчика забрали дедушка с бабушкой и брат отца (дядя мальчика). В 1935 году семья перебралась в поселок Русская Швейцария, Андреевского района Чкаловской (в то время) области. Здесь и нарекли мальчика по-русски Яшей, и отчество записали Захарович.

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушка закончил 4 класса. Мужчины были мобилизованы в армию, для фронта забрали лошадей, новый трактор, машины, полученные накануне войны. Примеры трудового героизма и самопожертвования показывали женщины, старики и даже дети. Мой прадедушка оставил учебу. По существу, на его плечах остались пожилые дедушка, бабушка, тетя с маленьким грудным ребенком. Нужно было работать в тылу. Он стал пасти овец, на лошадях и быках возил сено и солому на место зимовки скота, в 14 лет умел скирдовать. Отвозил зерно от комбайна на лошадях, а иногда на быках - животных медлительных и упрямых. Рассказывает ветеран: «Запомнился 1943 год, когда женщины пахали на коровах. Работали не только колхозные, но и буренки с личного подворья. Больно на них было смотреть. После отёла, худые, они не были приспособлены к такой работе. Итог был печален, коровы перестали давать молоко. Животных оставили в покое» [2-35]. Ко многим напастям добавилась еще одна беда - нашествие волков. Добрались они и до наших мест. Волки скрывались в лесах, оврагах, а ночами безраздельно хозяйничали, беспощадно загрызая домашний и колхозный скот. Зимой серые разбойники заходили в поселок, забирались на соломенную крышу хлевов, проникали к овцам, резали скот и птицу, и утром, когда хозяева открывали дверь в хлев, им навстречу выбегали волки. Звери зачастую выли громко, подходя к поселку, наводя жуть на жителей. Ночью сторожа ферм стучали болванкой по железу, отпугивая волков.

Прадедушка вспоминает август 1943 года. «Я подпасок, а старший у меня Титов Федор Тихонович. Мне 13 лет. К вечеру я остался с овцами один, загнал их на поле, с которого уже убрали хлеб. Овцы стояли кучками, а я присел на копну соломы и задремал. Слышу - овцы встрепенулись и я, привстав, увидел в метрах пятнадцати большого волка, который закинул ягненка на спину и побежал. Я стал кричать, но было бесполезно. Волк унес добычу. Я расстроился, и когда вечером пригнал овец, рассказал, плача, Федору Тихоновичу, что волк унес ягненка. А он меня успокоил: «Яша, не плачь, хорошо, что волк тебя не унес».

А вторая встреча произошла уже в июле 1944 года. Шел сенокос на землях государственного земельного фонда, в районе Егорьевки. Я работал на конных граблях, сгребал скошенное сено. Неожиданно заболел. Бригадир отправил домой. Иду и тут прямо на дороге увидел сидящего взрослого волка. А справа и слева стеной стояла озимая рожь. Я остановился и замер. Вспомнил наказы старших: при встрече с волком не двигайся, стой, не кричи, не отступай назад. Не помню, сколько прошло времени, так как сильно испугался. Но я стоял не шелохнувшись. И волк ушел, не спеша побежал по дороге. Я дома рассказал о встрече с волком и родные за меня порадовались, что спасся. А ребята в шутку меня назвали «героем».

Прадедушка продолжает: «Трудное было время. Колхоз за работу учитывал трудодни, на которые выдавалась в течение года небольшая натуроплата. Односельчане вспоминают: «Выживали на «подножном корме». Это была первая зелень после долгой зимы: дикие лук и чеснок, щавель, сурепка, пастушья сумка, зеленые калачики мальвы, цветы и листья одуванчиков, побеги чабреца, лесной борщевик. Ходили выливать сусликов» [2-37].

Между тем, война продолжалась. Дядя моего прадедушки и его опекун, Абдрахманов Ура Абдрахманович, казах, 10 января 1942 года, в возрасте 38 лет, был призван на фронт. К сожалению, не сохранились личные документы этого фронтовика. Сведения о факте и дате мобилизации мне удалось найти в алфавитном списке военнообязанных, призванных на военную службу за период 14 января 1941-3 марта 1945 (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №8353, опись №27 дел постоянного хранения военного комиссариата Курманаевского района Оренбургской области, дело №26, стр. 4), причем местом призыва указано близлежащее село Егорьевка, где располагался Сельский Совет. А остальные сведения о бойце привожу со слов прадедушки. «Ура Абдрахманович воевал в разведке. В редких письмах, фронтовой разведчик писал о тяжелых боях, но в каждом треугольнике выражалась твердая уверенность, что победа будет за нами. А потом письма перестали приходить. И только в 1943 году пришло долго блуждавшее письмо, ввиду неточного адреса получателя. Медсестра из госпиталя в сибирском городе Иркутске со слов раненного бойца по имени Ура, написала, что разведчик поступил после тяжелого ранения в районе города Старая Русса, несколько месяцев был без памяти. Когда частично вернулась речь, боец сумел продиктовать адрес и попросил написать письмо. А потом инвалида доставили на станцию Бузулук, откуда жена доставила бойца домой, преодолев расстояние более сотни километров на гужевой повозке за двое суток. Медленно возвращался фронтовик к обычной жизни, долгое время вообще не мог ходить, самостоятельно кушать. Спустя время, фронтовик рассказал, что возвращался с командиром из разведки. Попали под обстрел он получил тяжелое ранение. После госпиталя была установлена вторая группа инвалидности, а спустя несколько лет - первая. За ратный подвиг в районе Старой Руссы разведчик был удостоен ордена Красной Звезды, но награда нашла героя только спустя десятилетия.

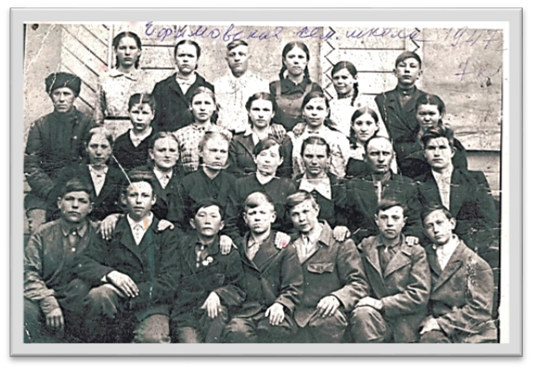

А когда фронтовик чуть поправился, он сказал моему прадедушке: «Сынок, тебе надо учиться, ты три года не ходишь в школу». И мой прадедушка 1 октября 1944 года, в 14 лет пошел в 5 класс Ефимовский семилетней школы. Учиться было нелегко, но дети стремились к знаниям, понимали, что стране нужны образованные люди. Слушаю ветерана: «Школа располагалась в нескольких старых домах. Печь топили кизяком, но все равно было холодно. Сидели в теплой одежде. Формы не было. Для книг шили торбу. Писали карандашом, перьевыми ручками. Чернила в чернильницах часто замерзали, приходилось отогревать дыханием Тетради выдавали только для контрольных, они хранились в школе. Дома писали на газетах, книгах, между печатных строк. Я использовал оставшиеся от отца толстые учебники». На фото 1947 года изображены учащиеся 7 класса, среди них - мой прадедушка.

Фотография 7 класса Ефимовской семилетней школы, на которой изображен Абдрахманов Я.З. (первый ряд, третий слева, 1947 год)

Несмотря на трудности, прадедушка хорошо учился, закончил в 1950 году Андреевскую среднюю школу. Поступил по окончании в финансовый техникум, но учиться не пришлось. Пригласили в орган власти и предложили стать учителем. 11 сентября 1950 года он стал учителем Васильевской семилетней школы. А с 10 августа 1951 года перевели в отдаленную семилетнюю Егорьевскую школу Андреевского района. Вел один в 5 классе все предметы. На следующий год добавили и шестой класс. В 22 года стал директором школы. А через год был избран вторым секретарем райкома комсомола. Затем стал первым секретарем Андреевского райкома комсомола, ответственным секретарем районной газеты «Стахановец полей». Закончил Оренбургский педагогический институт. Вернулся в школу и проработал учителем еще 16 лет. Позднее работал секретарем партийного комитета в колхозе им ХХП съезда КПСС Курманаевского района. Более 75 лет он сотрудничает с районной газетой Курманаевского района и областными газетами.

В 2018 году, после смерти жены, переехал в город Оренбург. И здесь он продолжает активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, он член совета ветеранов Дзержинского района гор. Оренбурга. Как говорит сам ветеран, «я всю жизнь с народом, с его проблемами, радостями, победами и неудачами».

Мой прадедушка признан государством ветераном Великой Отечественной войны, так как трудился на трудовом фронте, у него есть соответствующее удостоверение. За большой вклад в дело Победы, он награжден государственной наградой - медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мирный труд отмечен высокой государственной наградой – Орденом «Знак Почета», многочисленными медалями. Законодательное Собрание Оренбургской области наградило прадедушку Почетной грамотой, за большой вклад в патриотическую работу. Есть и многочисленные почетные грамоты различных организаций и ведомств.

Совет Министров СССР трижды (в 1959, 1969 и 1989 годах) объявлял Якову Захаровичу благодарности с занесением в трудовую книжку за активное участие в организации проведения Всесоюзной переписи населения. Имеет звание «Заслуженный колхозник». Прадедушка имеет статус «Дети войны».

Прабабушка Абдрахманова Татьяна Федоровна (до замужества Мотина) родилась 15 мая 1932 года в селе Тарпановка №2 Курманаевского района Оренбургской области в бедной крестьянской семье. Кроме нее в семье было еще три ребенка. Она совсем мало училась в школе, а с началом Великой Отечественной войны о школе пришлось забыть. Ее отец - Мотин Федор Григорьевич, был мобилизован, воевал на Сталинградском фронте, вернулся с войны инвалидом и умер позже от ран.

К сожалению, отсутствуют какие-либо документы в отношении прапрадедушки. Но мне удалось установить следующее. Согласно сведениям Интернет - Портала «Память народа», Мотин Федор Григорьевич, 1899 года рождения, ВУС121, состав рядовой, беспартийный, по национальности чуваш, был призван Курманаевским РВК, Чкаловской области 26.01.1942 года, направлен в распоряжение командира команды №13. По воспоминаниям родных, Федор Григорьевич был демобилизован только в 1947 году. Другие интересующие сведения мне найти пока не удалось, но поиск продолжим.

Вернемся к прабабушке. По рассказам моего дедушки - Абдрахманова Александра Яковлевича, у мамы было трудное детство. Она делилась следующими сведениями о своем детстве в военное время. Не закончив третий класс начальной школы, в 1941 году пошла работать в колхоз им. Калинина, в селе Тарпановка № 2, Курманаевского района. В колхозе выращивали пшеницу, рожь, ячмень, просо, подсолнечник, чечевицу и горох. Было поле бахчей, и на спуске к реке выращивали капусту для нужд хозяйства. Ухаживали за овощами дети и пожилые женщины. В хозяйстве разводили коров, овец, свиней. Для тягловых работ держали волов. Работали за трудодни, в военные годы на 1 трудодень давали 200 гр. хлеба. Жили надеждой на Победу и приближали ее как могли. «Старательно платили налоги: 250 литров молока или 10 килограмм масла; 40 килограмм мяса, 100 яиц в год с подворья» [3 стр.20-22]. Знали, что продукты нужны на фронте и в городах, где работали оборонные предприятия. Женщины вязали варежки, носки, которые отправляли на фронт. По воспоминаниям прабабушки, ее мать днем пряла пряжу, а дети после работы при коптилке вязали варежки или носки. В село были эвакуированы жители города Ленинграда, колхозники старались поддержать блокадников. В 16 лет прабабушке пришлось уехать к тете в совхоз «Бузулукский» Тоцкого района, где работала на молокоприемном пункте. После смерти тети вернулась в Тарпановку. В доме было холодно и голодно. Стало легче, когда устроилась в Курманаевскую районную больницу, затем – в школу. В ноябре 1952 году вышла замуж. Прадедушка и прабабушка состояли в браке с ноября 1952 года и по май 2017 года, то есть 64 года. У них два сына: Александр и Владимир, два внука и внучка, две правнучки.

Прабабушка перенесла с мужем все тяготы и лишения его «кочевой» жизни, была ему опорой и поддержкой во всем.

С 1956 года работала в колхозах им. Чапаева, им ХХП съезда КПСС Курманаевского района. В 1987 году вышла на пенсию. По решению исполкома Оренбургского областного Совета депутатов трудящихся от 10.10. 1984 года за многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», о чем имеется запись в трудовой книжке. Государством признан ее вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. 26 сентября 2003 года органом власти ей было выдано удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Умерла моя прабабушка 2 мая 2017 года, похоронена с почестями в селе Васильевке Курманаевского района.

Прабабушка Огородова (до замужества - Рытякова) Евдокия Афанасьевна, 1 апреля 1924 года рождения, уроженка деревни Заважерец Коношского района Архангельской области. Моя прабабушка с 1939 года проживала в городе Свердловске. Читаю написанную ею в далеком послевоенном году автобиографию. Ученический лист в линию. Текст выполнен перьевой ручкой. «Поступила в среднюю медицинскую школу в 1939 году и окончила в 1942 году акушерское отделение. После окончания с 17 марта 1942 года по 1 декабря 1946 года работала в детской консультации медицинской сестрой».

Как вспоминает ее дочь-моя бабушка Абдрахманова Надежда Николаевна, по рассказам мамы знает, что в военное время ощущалась острая нехватка медицинских работников со средним образованием. Многие девушки отправлялись на фронт или поступали на работу в эвакогоспиталь. Выпуск 1942 года в основном был направлен на работу во фронтовые и прифронтовые госпитали.

Таким же было стремление прабабушки, и она совершила несколько выездов в прифронтовую зону с санитарным поездом, были перевезены раненные бойцы на лечение в Свердловск. Потом состоялся разговор с главным врачом детской консультации. Были приведены доводы, что медицинские работники крайне нужны в Свердловске. Предстояло проделать огромную работу по сохранению жизни детей в крупном оборонном городе.

Поэтому прабабушка с 12 марта 1942 года по 12 декабря 1946 года работала в детской консультации Орджоникидзевского райздравотдела города Свердловска в должности участковой медицинской сестры. Так гласит архивная справка. Моей прабабушки в ту пору было только 18 лет, то есть мы с ней ровесники. И звали ее сослуживцы, пациенты «медсестра Дуся». Рассказывает дочь медсестры Дуси: «Моя мама обходила с целью наблюдения за детьми бараки Уралмаша, обучала матерей правильному уходу за младенцем. Во время посещений на дому она проверяла выполнение рекомендаций по уходу и вскармливанию младенца, данных врачом в консультации. Приходилось обучать, как устроить гигиеническую обстановку в конкретных домашних условиях. А условия были зачастую очень сложные. Мыло исчезло в первые дни войны. Прабабушка рассказывала, что при посещении семей, она давала советы использовать золу как моющее средство».

Слушаю свою бабушку, она продолжает: «Когда медсестра Дуся приходила в барак, коммунальную квартиру, а порой и в землянку, то видела, что в рационе детишек главной спасительницей от голода была картошка, и та считалась королевской едой. А еще, рассказывала прабабушка, был рецепт популярного блюда. Это тюря: для её приготовления использовали воду, чёрный хлеб, половину луковицы, столовую ложку постного масла, немного соли и солёный огурец. Всё это резалось, перемешивалось и подавалось к столу. Медсестра Дуся рекомендовала в качестве витаминного напитка морковный чай». Прабабушка получала, как большую ценность, рыбий жир и пищевые дрожжи, она давали эти добавки ослабленным детишкам. А еще, сама еще юная, медсестра регулярно осматривала детишек на предмет педикулеза, обращалась к врачам, когда выявляла истощенных детей. Вместе боролись за жизнь и здоровье каждого ребенка. Думаю, каждый согласится, что это немалый вклад в приближение Победы.

Когда закончилась война, моя прабабушка поступила в женскую консультацию Уралмашзавода в качестве акушерки. И работала в этой благородной должности до 17 августа 1981 года, то есть в общей сложности служила медицине 39 лет!

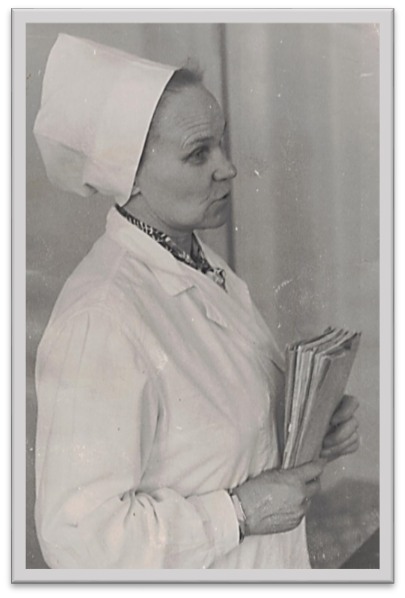

Сколько же новорожденных детишек приняли ее заботливые, ласковые руки! Мы берем в руки фото нашей прабабушки и видим добрую и внимательную медсестру Евдокию Афанасьевну. Хотя должность не очень приметная, но прабабушка по характеристике от 9 февраля 1952 года, зарекомендовала себя квалифицированным работником, к работе относилась добросовестно. Беспрерывно повышала свой профессиональный уровень. Принимала активное участие в общественной работе. А вот еще один уникальный документ: Удостоверение ударника коммунистического труда от 21 октября 1966 года. Было и такое почетное звание. Мы храним Почетные Грамоты акушерки Огородовой Евдокии Афанасьевны.

Моя прабабушка Огородова Е.А. – медсестра, акушерка

В ряду наград заслуженные государственные награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», которой прабабушка награждена 25 мая 1946 года. Прабабушка умерла 21 января 1990 года, похоронена в городе Екатеринбурге. Мы, бывая в Екатеринбурге, посещаем захоронение близкого человека.

Мой прадедушка - Огородов Николай Степанович, 27 декабря 1918 года родился в деревне Савкино Уржумского района Кировской области. В декабре 1938 года он был призван на действительную военную службу и проходил ее в составе 62 отдельного строительного железнодорожного батальона. Батальон выполнял важнейшие работы на станции Слюдянка Иркутской области, а также в Амурской области, где приходилось с оружием в руках отражать военные провокации японской военщины. На фото от 1940 года мы видим бойца Красной Армии Огородова Николая Степановича, о чем есть запись на обороте документа. На груди - знаки воинского отличия.

Фотография бойца Красной Армии Огородова Н.С,

на обороте есть запись -1940 год, ст. Слюдянка

Мой прадедушка был демобилизован в ноябре 1940 года в звании старшего сержанта, а с 8 мая 1940 года он снова надел военную форму, чтобы сверхсрочно продолжить службу в военизированной пожарной охране в составе Главного управления пожарной охраны Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР в городе Свердловске. О чем свидетельствует запись в его военном билете.

В связи с развитием стратегически важного оборонного предприятия Уральского машиностроительного завода (Уралмаша), приказом НКВД на территории площадки завода был организован первый отряд военизированной пожарной охраны. Вот в этом подразделении и служил мой прадедушка. Бойцы и офицеры отряда не раз участвовали в ожесточенных схватках с огнем, в тяжелых условиях спасая людей, имущество и производство.

«Пожарные не позволили разгуляться огню, сумели предотвратить повальные пожарные бедствия. Число пожаров в годы войны даже сокращалось: с 1830 пожаров в 1941 г., до 893 - в 1945. Деятельность пожарных не ограничивалась службой, исполнением своих прямых обязанностей. После суточного дежурства они шли на заводы и фабрики, железнодорожные станции и участвовали в строительных и монтажных работах, разгружали вагоны с лесом, дровами, углем, прокладывали новые трамвайные пути, троллейбусные линии, новые линии водопровода» [4-142].

Прадедушка неоднократно подавал рапорты о направлении на фронт, но каждый раз ему говорили, что его боевой пост здесь, он кадровый военный и должен служить там, где нужно Родине.

Из рассказов ветерана моим близким, мне стало известно, что в годы войны личный состав пожарных команд находился на казарменном положении, служба была двусменная. Прадедушка был рядовым бойцом пожарной охраны, и как имеющий военный опыт, на тушении пожаров проявлял смелость, смекалку и мастерство.

Уже после Победы в 1945 году он стал водителем пожарной машины, а вскоре заместителем командира пожарного отделения. Такая горячая военная служба у него продолжалась в общей сложности с 8 мая 1941 года по октябрь 1965 года, почти 25 лет. А с учетом срочной службы - целых 27 лет

Перебираю хранящиеся у нас документы: серого цвета трудовая книжка, начатая 1 марта 1941 года, теперь это историческая реликвия. А вот сохраняемый нами красный военный билет прадедушки, с перечислением сведений о военной службе, учетно-послужная карточка. Теперь это тоже история.

Особо значимы для нас подлинные документы о наградах и сами награды. На одной книжке написано СССР Удостоверение к медали. На развороте фото прадедушки в военной форме, его данные. Запись: награжден медалью «За боевые заслуги». Дата 10 июля 1951 года. Подпись Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

К сожалению, мне не удалось узнать, какой именно подвиг совершил мой герой, но из статута медали мне известно, что этой наградой отмечалось личное мужество, храбрость и отвага бойцов, сопряженные с риском для жизни. Значит, мой прадедушка совершил боевой подвиг.

Кроме этой боевой медали, прадедушка, старшина в отставке, награжден медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР», медалью «За безупречную службу 1 степени», медалью за участие в Великой Отечественной войне – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «ХХХ лет Советской Армии и Флота» и другими наградами. После окончания военной службы Николай Степанович с ноября 1965 года стал трудиться на заводе-гиганте «Уралмаш» и закончил трудовую деятельность водителем в сентябре 1985 года, в возрасте 67 лет. Вот какая боевая и трудовая биография! За годы трудовой деятельности, прадедушка был многократно поощрен администрацией, награжден медалью «Ветеран труда», ему присвоено звание ударника коммунистического труда. Есть и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Бережно храним Почетные Грамоты ветерана за доблестный труд и участие в патриотическом воспитании. Теперь уже исторический документ - заводская многотиражка «Ритм» от 25 мая 1993 г. № 55, в которой есть душевный материал о нашем прадедушке «Вятский – мужик хватский». Умер прадедушка в городе Оренбурге 24 февраля 1996 года и здесь же похоронен.

Евдокия Афанасьевна и Николай Степанович были любящей семейной парой, вместе они прожили более 40 лет. Воспитали сына и дочь, две внучки, две правнучки.

Как видим, мои близкие родственники - простые советские люди, они на трудовом и боевом фронте внесли свой немалый вклад в дело Победы.

На примере истории мы смогли убедиться, что что Великая Отечественная война вторглась в судьбу моих родственников и оставила неизгладимый след, что все мои родные, жившие в сороковые годы вложили свой личный весомый вклад в Победу над Германией - некоторые мои родственники воевали на войне 1941–1945 годы, а другие были тружениками тыла. Изнуряющий труд в тылу во имя победы помогли выстоять нашим дедам и прадедам в этой страшной и жестокой войне, унесшей миллионы жизней. Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, пропустил через свое сознание и помнил, какой ценной завоевана свобода и независимость нашей страны. Мы, молодое поколение обязаны уважать и чтить память наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. Ведь именно им мы обязаны своей жизнью.