Тельнов В.А.

В музее-панораме «Сталинградская битва» в г. Волгограде находится крупнейшая в Европе панорамная батальная картина. Один из её авторов - оренбургский художник и журналист, Заслуженный работник культуры РСФСР, Член союза художников РСФСР, Член союза журналистов СССР, участник и обладатель боевых наград Великой Отечественной войны Владимир Афанасьевич Тельнов.

Владимир Афанасьевич Тельнов родился 13 июня 1924 года в селе Потьма Ртищевского района Саратовской области в семье кузнеца. В те годы Поволжье продолжало испытывать последствия голода 1921–1922 годов, и семья решила переехать в большой город в поисках лучших условий для жизни.

В 1927 году в Сталинграде начал работу крупный завод силикатного кирпича, и в 1932 году отец Владимира, обладая мастерством кузнеца, смог устроиться на этот завод. На этом же предприятии нашла работу и его мать. Семья поселилась в бараке в рабочем поселке кирпичного завода.

Юный Владимир Афанасьевич Тельнов рос любознательным и старательным мальчиком. Вместе с братьями он учился в средней школе, расположенной в центре рабочего поселка кирпичного завода. Одним из его главных увлечений было рисование. Особое влияние на развитие будущего художника оказал учитель рисования, с которым у Владимира сложились теплые отношения. Этот наставник стал для него настоящим проводником в мир изобразительного искусства, и Владимир Афанасьевич всегда с уважением называл его своим первым учителем, открывшим волшебный мир творчества.

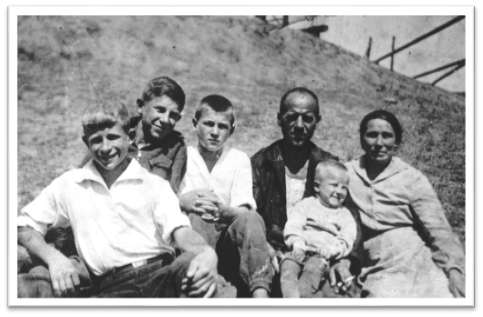

Семья Тельновых

Родители, Евдокия Ивановна и ее супруг, проводили много времени на тяжелой работе, и заботы по дому чаще всего ложились на плечи старшего сына – Владимира. Для младших братьев, Леньки и Виктора, он был одновременно и матерью, и отцом: готовил еду, обстирывал и заботился о них.

Свободное время Владимир Афанасьевич проводил за любимым занятием. С альбомом и карандашом он спешил к берегу Волги, где, вдохновленный окружающими пейзажами, с увлечением рисовал.

Мать, Евдокия Ивановна, сыграла важную роль в формировании мировоззрения сыновей. Обладая 4-классным образованием церковной школы, она умела читать и знала наизусть множество стихов Александра Пушкина. По просьбе детей она часто читала им произведения великого поэта перед сном, что становилось настоящей материнской наградой для сыновей.

После завершения неполной средней школы в 1937 году Владимир Афанасьевич Тельнов решает исполнить свою давнюю мечту — поступить в художественное училище. Несмотря на оценку «отлично» за рисунок, он не сдает экзамен по математике, так как большая нагрузка по уходу за младшими братьями сказалась на его знаниях. Осознание неудачи тяжело дается Владимиру, его планы на будущее рушатся.

В этот момент к нему прибыл товарищ, также поступавший в училище, и с порога удивленно спросили: «Ты, Володька, чего дома сидишь? Тебя ведь приняли!». Как выяснилось, приемная комиссия разглядела в юном Владимире будущего мастера, и ему предоставили шанс учиться. Так начался новый этап его жизни.

Владимиру Афанасьевичу Тельнову не удалось закончить художественное училище — началась Великая Отечественная война. Летом 1941 года его отец, Афанасий Иванович, ушел на фронт. Училище закрыли, студентов отправили на тракторный завод собирать танки Т-34, а затем многих, включая Владимира, отправили на фронт.

Владимир стал свидетелем ужасов осады Сталинграда: разрушенного города, отваги солдат и горящей на Волге нефти. В войну семья понесла тяжелые потери: при обстреле погиб брат Леонид, от болезни скончалась мать, Евдокия Ивановна.

Эти события оставили глубокий след в душе художника. После Победы Владимир Афанасьевич воплотил свои впечатления на панно для музей-панорамы «Сталинградская битва», над которым работал почти год в составе Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

После года работы на Сталинградском тракторном заводе Владимира Афанасьевича призвали на фронт, в роту связи, которая входила в состав 4-го Украинского фронта. Так начались суровые боевые будни молодого солдата.

И всю войну, на коротких привалах, в часы затишья он старался запечатлеть то, что видел и чувствовал. Лист бумаги, огрызок графитного карандаша, а, зачастую, просто уголёк от старой головешки - так родилось большинство его набросков, позже на основе которых он писал уже полноценные картины маслом. Он сам вспоминал позже, что, доставая грязные, полустёртые рисунки и, начиная полотно, нередко по нескольку дней и даже недель не мог вернуться к работе - душили слёзы. Ведь с тех фронтовых листков на него смотрели боевые товарищи, навсегда оставшиеся на безымянных высотах, не вернувшиеся из разведки, пожертвовавшие собой ради мирного неба над головой, их внуков и правнуков…

Однако, чаще всего вспоминалась боевая операция, за которую Владимир Афанасьевич получил свой первый орден. Батальону был дан приказ – атаковать и захватить укреплённые позиции гитлеровцев. Но враг хорошо окопался, и был защищён миномётной батареей. Молоденький комбат понимал, что атаковать фашистов «в лоб», значит напрасно положить людей. И он принимает убийственное решение: отправить на высоту солдата Тельнова с приказом: махать каской, привлекая внимание врага. Это должно было отвлечь фашистов от главного направления нашей атаки. А в это время батальон сможет выполнить запланированный маневр. Приказ был страшным, и было понятно, что вернуться живым вряд ли получится. Однако, приказы не обсуждаются – и Владимир Афанасьевич отправляется на холм. Как только гитлеровцы заметили сигнальщика на вершине холма, тут же был открыт ураганный огонь из миномётов. Холм буквально «срезало». Однако военная хитрость удалась - под шум канонады батальон атаковал врага там, где наших солдат не ждали. Владимиру Афанасьевичу чудом удалось спастись - его не зацепил ни один осколок, однако взрывной волной героя контузило. Приказ командира был выполнен.

Были и другие тяжелые моменты фронтовой жизни. Однажды, Владимиру Афанасьевичу пришлось десять часов просидеть в болоте, в ледяной воде, спасаясь от обстрела при выполнении приказа по восстановлению поврежденного кабеля связи. Однополчане вытащили полуживого связиста из болота, закоченевшего и почти без сознания. Но связь была успешно восстановлена!

После Сталинграда, где наши войска обратили в бегство армию Гитлера, Владимир Афанасьевич освобождал города и села Украины, дошёл до Праги.

За проявление выдержки, мужества и военной смекалки при выполнении боевых задач военным командованием фронта Владимир Афанасьевич Тельнов награжден высокими боевыми наградами: орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Праги».

Отгремело эхо войны, но память бывшего фронтовика возвращает его вновь и вновь в это страшное время. Вспоминается блиндаж, однополчане, которых рисовал на коротких привалах, в минуты затишья. Рисунки вкладывались в солдатские письма и отправлялись родным. «Я никогда не смогу, да и не позволю себе забыть своих боевых товарищей. Я хочу всем людям рассказать карандашом и кистью о них, об их подвиге», говорил художник.

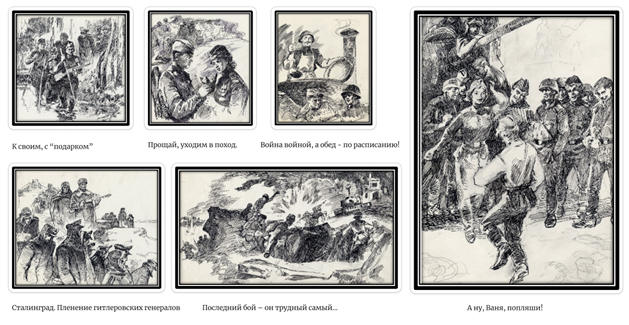

Художественные работы с фронта

И на холстах его солдаты вновь поднимаются в атаку, идут на смертный бой за Родину, преодолевают минные поля, переправляются через кипящие от снарядов реки, обрушиваются на врага сокрушительным десантом.

…Улыбается солдат, весеннему лесу; немолодой сержант осторожно перевязывает товарища, с которым отстоял этаж почти разрушенного дома; в освобожденном городе встретились влюбленные; солдатской шуткой рассмешил танкист пехоту; поет победу саратовская гармонь в руках бывалого старшины, дошедшего до Берлина; зримое воплощение солдатского подвига и мужественный, суровый образ генерал-полковника А. И. Родимцева переданы в триптихе, посвященном героям Сталинградской битвы.…- и эти сюжеты имеют свой исходный фронтовой материал.

Художник всегда в своих работах стремился к точному живописному изображению исторической реальности. Выбор конкретного места действия, внимание к деталям, индивидуальные, неприукрашенные характеристики героев убеждают в достоверности событий.

В 1946 году Владимир Афанасьевич прибыл в Оренбург, где служил в Южно-Уральском военном округе художником окружной газеты «Боевое знамя». Работал в молодежном издании «Комсомольское племя», в газете «Южный Урал».

Фотография работников газеты «Боевое знамя».

Владимир Афанасьевич был художником-репортером. Невозможно вообразить газету – без героев политической и трудовой жизни страны, критическую статью – без карикатуры, праздничный номер – без ярких, красочных плакатов и дружеских шаржей. К каждой фотографии должна прикоснуться кисть ретушера. Зато газета, так многое требуя, многое дает. Она посылает в заводской цех и полевой стан, в чабанскую бригаду и молодежный туристический лагерь, она сводит с людьми: яркими, интересными, значительными. Карандаш художника сделает сотни читателей участниками этих встреч.

Иллюстрация к произведению «Подвиг доктора Бушуева» Горбачева А. М.

Плодотворным стало и сотрудничество художника с земляками. Именно благодаря ему, мы увидели те идеалы человека, которым следует отдать предпочтение в этой жизни и принять их за эталон. В результате этих союзов «писатель-художник» на свет появляются такие книги, как «Чудесный доктор» и «Подвиг доктора Бушуева» А. Горбачева, «Офицеры» А. Рыбина, «Бронзовый олень» Я. Леванта, «Ласточка» В. Пистоленко, «Большой Гай» В. Дмитриева, «Я пишу из Гая» Клары Дмитрук. Изучение истории родного края приводит художника к союзу с оренбургским краеведом С. А. Поповым. Результат – научная монография «История Пятимаров». Дань памяти погибшим однополчанам - иллюстрация двух сборников «Рассказы о героях», изданных в 1969 и 1971 годах. Все книги были в печати у Оренбургского и Южно-Уральского книжных издательств.

В 1960-х годах на последних разворотах газетных страниц Южного Урала прочно закрепилась рубрика «Сатира и юмор». Рубрика полюбилась оренбуржцам – номера газет с этой рубрикой быстро исчезали с прилавков книжных киосков города. Автором острой сатиры был Владимир Тельнов. В городе даже появились фанаты этого вида творчества оренбургского художника – они собирали для своих домашних библиотек целые коллекции полюбившихся острых шуток художника.

В это же время в редакциях районных газет можно было найти книгу, где В.А. Тельнов выступает не только иллюстратором, но и автором. Это – «Рисунки и карикатуры», пособие для газетных работников. В нем можно было найти образцы плакатов, шрифтов и заставок. Так опыт одного из старейших художников-журналистов стал школой для его коллег.

«Вышли мы все из народа…» – эта крылатая фраза стала основополагающей в жизни фронтового художника. Сын сельского кузнеца готов подчинить все свои мысли и поступки служению государству рабочих и крестьян.

В 1967 году он соглашается стать народным представителем в органах местного самоуправления. Этот период жизни художника, длившийся 4 года, дал возможность художнику с головой окунуться в проблемы простого советского труженика – это и социальное обеспечение, и образование, и медицина, промышленность, сельское хозяйство. На творчество времени в этот период катастрофически не хватало, однако накопился жизненный опыт, который после превратился в монументальные диорамы, новые живописные полотна, графические листы, акварельные миниатюры.

Депутат местного совета В.А. Тельнов встречается со своими избирателями.

В 1971 году В.А. Тельнов решением Президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры награждается памятным знаком «За активную работу в обществе» и получает высокое звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Тесное творческое сотрудничество связывало художника с музеями и выставочными залами Советского союза и, позже, Российской федерации. Одной из исторических тем художника была тема национально-освободительного движения в царской России.

Владимир Афанасьевич Тельнов создал серию работ, связанных с Пугачёвским восстанием:

«Вступление Пугачёва в Илецкий городок 21 сентября 1773 г.»;

«Казнь Хлопуши в Оренбурге в 1774 г.»;

«Взятие Пугачёвым Оренбурга»;

«Штурм Татищевой крепости пугачевцами»;

«Встреча Хлопуши с Пугачёвым»;

«Взятие Пугачёвым Оренбурга».

Картины, созданные в момент Пугачевского восстания.

Тема Пугачёвского восстания неразрывно связана с темой поездки А.С. Пушкина в Оренбургскую губернию. Великий поэт был в России первым исследователем, который получил разрешение императора Николая I на работу с документами о событиях Крестьянской войны 1773-1775 г. г. под предводительством Е. И. Пугачева.

Получив заказ от Оренбургского областного музея на картину, посвященную этому историческому событию, художник увлеченно приступает к работе. Он неоднократно выезжает в степной район села Берды с целью создания подготовительных зарисовок ландшафта местности, растительности, характера береговой линии реки Сакмара. Мастер придерживается принципа: «В совершенстве не бывает мелочей». И, в результате, картина получается максимально пронизанной духом эпохи знаменитого поэта.

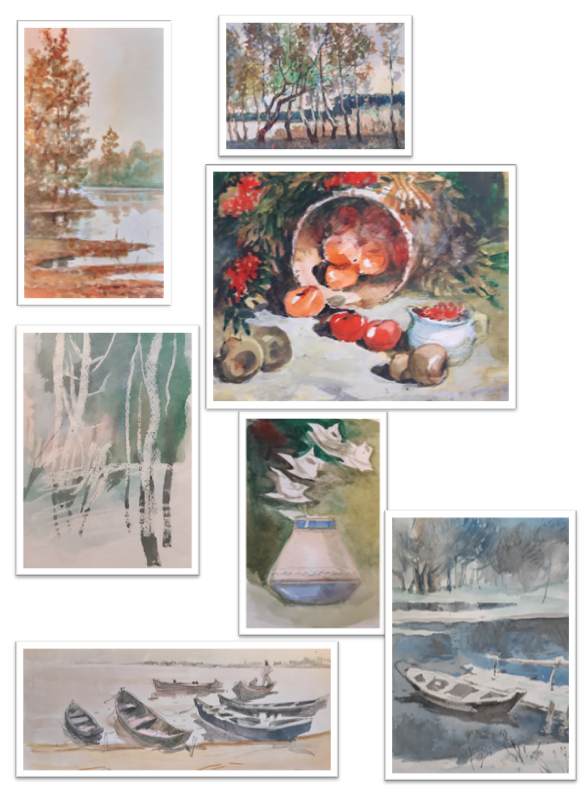

7 акварельных «жемчужин» художника Владимира Афанасьевича Тельнова

Одним из наиболее важных проектов 1975 года связан с результатом 30-дневной командировки художника на строительство газопровода «Дружба». На свет появляется серия графических листов с отображением процесса строительства газопровода и портретов членов интернационального коллектива работников – участников стройки. В этом творческом проекте художник показывает во всем блеске своего таланта уникальную способность с помощью одного лишь карандаша и листа бумаги точно передать зрителю характер и внутренний мир своего героя.

Главный герой романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь» рассуждает о смысле жизни: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы… И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её» [ч. 2, глава 3]. И художник-фронтовик спешит до последних своих дней, превозмогая боль боевых ранений и пережитых окопных зим, добирается до своей мастерской, находящейся в 2-х часовой доступности и продолжает вести бой с врагом на белом поле холста своих фронтовых картин.

Он ушёл из жизни в 1998 году, но продолжает жить его бесценное наследие - сотни картин на историческую тему, батальные сцены из Великой Отечественной войны, изображения российских просторов, портреты знаменитых людей, передовиков производства, родных и близких, тысячи графических рисунков и зарисовок, выполненных на привалах между жестокими боями за Родину.

За время профессиональной деятельности художник Владимир Афанасьевич Тельнов являлся регулярным участником всесоюзных, российских и международных художественных выставок в Польше, Чехословакии, Венгрии и Германии. Его творческое наследие составляет несколько тысяч произведений. География почитателей таланта русского художника весьма обширна: это и Россия со странами ближнего зарубежья, страны западной Европы, Северной Америки, Австралия. В настоящее время владельцами работ художника являются музеи, выставки, организации и частные лица.