Уваров Н. В.

«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

НЕ ОСТАЛОСЬ ПОРОЙ ИМЁН...»

Для меня 9 мая каждого года являлось и является днём, в который я могу ещё раз вспомнить и почтить подвиг русского народа, подвиг героев нашей страны. Невозможно переоценить значимость победы этой войны так же, как и невозможно забыть эту великую дату - День победы в Великой Отечественной войне. К счастью, я не являюсь современником тех событий и не застала ужасы всенародной трагедии, но память, которая осталась на страницах книг, учебников и на фотографиях того времени останется в моём сердце навсегда.

Уваров Николай Васильевич

С годами память об этой дате забывается, люди всё меньше и меньше отдают дань уважения прошлому, и мысль об этом действительно заставляет меня беспокоиться и переживать. Являясь студентом исторического факультета я хочу, чтобы как можно больше людей помнили об этой Великой Победе, знали имена героев и чтили память наших предков. Среди миллионов имён, среди лиц различных национальностей был и мой прадедушка, который достоин того, чтобы вспомнить о нём ещё раз.

Мой прадедушка, Уваров Николай Васильевич, родился 6 февраля 1921 года в Ставропольском крае селе Архангельское в семье конюха. Родители - Уваров Василий Иванович 1885 г.р., Шабанова Дарья Петровна. Василий Иванович, как уже сказано, был конюхом, имел своё хозяйство, лошадь. Прадед был третьем ребёнком из четверых детей - Фёдор (1910), Ольга (1914), Николай (1921) и младшая сестра Шура (1926). При раскулачивании в 1930-ых годах Василия Ивановича, отца Николая Васильевича, отправили на строительство Беломорканала, откуда через 4 года его отпустили за отличную работу и безупречные характеристики. Жена в это время уехала с детьми и родственниками из Архангельского в соседнее село, название которого утеряно. Старший брат прадеда Фёдор к тому времени женился, Николай Васильевич в возрасте десяти лет уехал помогать с воспитанием родившегося племянника, где и пошёл в школу. Сестра моей бабушки, Таисия, вспоминает со слов отца: «Одежда на мне висела, была не по размеру, несколько раз перешитая, вся в заплатках, другой у меня не было. Как только я приехал к брату и его жене Дусе, они сняли с меня одежду и бросили её в костёр - настолько негодная она была...». Мать, Дарья, вскоре умерла в 1933, оставив четверых детей, о смерти которой он узнал только спустя три месяца ввиду того, что находился в соседнем селе у брата Фёдора. Об этом событии рассказывает моя бабушка: «Ехал мой папка в повозке, держа соседскую девочку на руках, которую помогал выхаживать, а ребятишки из села подбегают и говорят: - Колька, Колька, а у тебя ведь мамка умерла...».

Образования у Николая Васильевича почти не было. Таисия Николаевна мне рассказала следующее: «В возрасте десяти лет он пошёл в первый класс, где был значительно старше своих сверстников, поэтому садился всегда исключительно позади остальных ребят. Проучился он всего три года. Впрочем, читать и писать за эти три класса он научился...»

О дальнейшей жизни прадеда до 1942 года информации нет. 8 июня 1942 они поженились с Куриловой Верой Ивановной, а уже в июне (точная дата неизвестна) его призвали на фронт. Повезли в Махачкалу на пересыльный пункт, оттуда поездом до Тбилиси. Служил в 996 отдельном парашютном батальоне Закавказского фронта, был стрелком - с июня 1942 по осень того же года, затем его отправили за Орджоникидзе в тыл к немцам, где он прослужил всю зиму, 5 месяцев до 1943 года. В феврале 1943 (1 февраля 1943 родилась моя двоюродная бабушка, Таисия Николаевна) получил первое ранение в колено левой ноги. Отправили лечиться в местный госпиталь, где он находился на лечении около двух месяцев, после чего прадед вновь был направлен в Тбилиси. Из воспоминаний Николая Васильевича: «Мой батальон ушёл гнать немца. Немец отступал, шли следом. Через тридцать минут после ухода немца батальон наш отправили под Турецкую границу, станция Боржоми... Я же за два месяца после ранения не шибко оправился, в первое время возил продовольствие в батальон».

В парашютных войсках далее служить не захотел, лейтейнат взял Николая Васильевича и ещё шесть человек в Пушкари, до осени 1943, где прадеда должны были тренировать в артиллеристы, но забрали на 2ой Белорусский фронт спустя всего три дня.

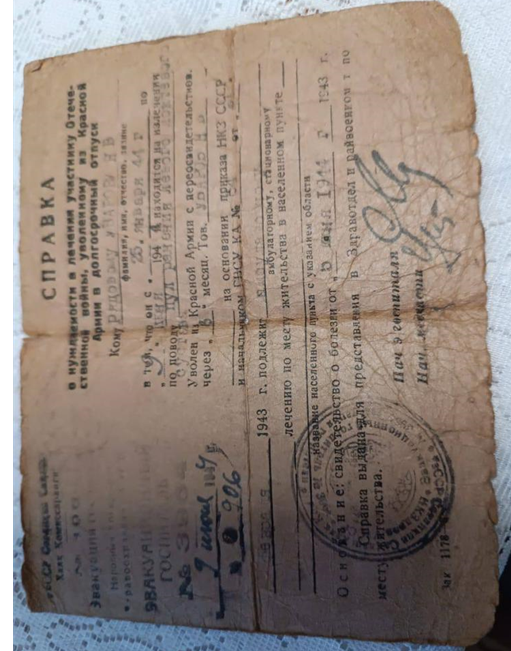

Второй ранение Николай Васильевич получил более серьёзное, чем первое - был раздроблен локтевой сустав правой руки, из-за чего впоследствии нарушилась двигательная активность до конца его жизни. Бабушка вспоминает: «Рука после ранения всегда была под углом 90 градусов. От плеча до локтевого сустава мышц совсем не было, только кость, обтянутая кожей, но это не мешало ему безупречно управлять трактором...» Ввиду ранения уволен из Красной Армии с переосвидетельствованием через 5 месяцев на основании приказа НКЗ СССР от 4 (1? ) февраля 1943 года, подлежит амбулаторному лечению по месту жительства - справка от госпиталя в Душанбе. После ранения в военных действиях больше не участвовал.

Справка из госпиталя

Во время войны наград и знаков отличий получено не было, либо они были утеряны, так как бабушка рассказала следующее: «Игрались мы в детстве с этими орденами, как с игрушками, нам с Таей было интересно. Конечно, тогда мы не понимали всей важности этих наград...» Тем не менее, остались некоторые награды, полученные уже после войны:

Медаль «За оборону Кавказа» - вручалась участвовавшим в обороне Кавказа не менее трёх месяцев, а также тем, кто принимал активное участие в строительстве оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года. Общее число награждённых медалью «За оборону Кавказа» составляет более 800 тысяч человек;

Медаль «Победа над Германией» - награждались граждане СССР, служившие в частях РККА, ВМФ и НКВД и принимавшие личное участие в боевых действиях и в работах по обеспечению фронта;

Орден Отечественной войны 1 степени № 1125957 «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с Немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985г.» (Таких наград несколько: медали 25, 30, 40 лет Победы; 50, 70 лет Вооружённых сил - однако Орденские книжки были утеряны, остались лишь сами награды без номерного знака).

Орден «Знак Почёта» № 1133689 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1974 г.

О послевоенной жизни Николая Васильевича тоже остались некоторые сведения. Последние дни вместе с семьёй прожил он в Краснодарском крае, посёлок Южный. Мой прадед был уважаемым коммунистом и является ветераном труда. Из характеристики сельхозсовета: «В совхозе «Южный» он проработал с 1956 по 1985 г.г. в качестве тракториста. В течение 9 лет, находясь на пенсии, он продолжал работать в совхозе. За период работы он неоднократно имел благодарности и награждался Почётными грамотами. Во время работы в совхозе т.Уваров Н.В. занимался общественной работой. Взысканий и замечаний во время работы и в быту не имел». Бабушка вспоминает: «Трудоголиком он был. Несмотря на почти обездвиженную правую руку, больше тридцати лет проработал на тракторе. Он был очень внимательным, ласковым. Любили мы его...» 14 марта 1985 года Николай Васильевич добился наивысшей выработки и победил в Правофланговых соревнованиях, за что получил медаль «Победитель соревнования», и об имени его написали в газете «Огни Кавказа». Умер мой прадедушка 22 января 2002 года, немного не дожив до своего восьмидесятидвухлетия.

|

|

Статья из газеты «Огни Кавказа» | Одна из последних фотографий Уварова Н.В. |

Не передать словами, как сильно я горжусь моим прадедушкой. Несмотря на то, что Уваров Н.В. не так много рассказывал о военных действиях - я уверена, каждый, кто был на войне, кто защищал нашу Родину от врагов - достоин называться героем. Я хочу, чтобы имя моего прадедушки никогда не стало бы забытым. Как сказал И.В.Сталин - «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее». Мы должны чтить память наших предков, передавая из поколения в поколение уроки мужества и сострадания.

Помня о войне, мы учимся избегать повторения ошибок прошлого. Давайте будем хранить память о наших героях, о тех, кто отдал всё ради нашего будущего и стремиться к тому, чтобы мир, за который они боролись, стал реальностью для всех.